발굴조사는 다시 시굴조사와 정밀발굴조사로 구분되는데, 유적의 성격·범위 등을 정확하게 파악하기 위한 발굴조사의 전 단계로서 조사대상 범위의 일정구역을 지형적 조건 등을 감안하여 임의의 구간에 한정하여 발굴조사하는 것을 시굴조사라고 합니다. 그 결과 지표상에 확인된 유적이 지하에 분포하고 있는지 여부를 비롯한 매장문화재에 대한 문화재 보존대책 즉, 기록보존(발굴), 원형보존(개발 제한) 여부를 판단할 수 있는 기초자료를 확보하는 데 그 목적이 있습니다. 정밀발굴조사는 지표조사나 시굴조사에서 확인된 유적의 전모를 과학적인 방법을 통해 전면적으로 조사하는 것을 말합니다. 발굴조사는 유적에 대하여 기록보존을 원칙으로 조사하지만, 의외로 중요한 유적이 확인된 경우에는 원형보존이나 이전복원 등 유적의 중요성에 따라 별도의 보존대책이 수립되는 사례도 빈번합니다. 발굴(시굴)조사된 유구와 유물은 고고학적인 충분한 검토와 보존처리 등을 거친 후 정식 발굴보고서를 통해 학계에 공개하고, 적법한 절차를 통해 출토된 유물은 국가귀속되어 일반인들에게 공개됩니다. 발굴조사에 관련된 업무흐름도는 아래와 같습니다.

문화재보호법 제74조의 2항에 의거 1997년 7월 1일 이후부터 사업면적 3만㎡ 이상의 건설공사에 앞서 반드시 사업시행자가 시행하여야 할 사항입니다. 그리고, 비록 3만㎡ 이하 일지라도 문화유적이 분포하고 문화유적과 근접한 지역, 과거 문화재가 출토된 지역, 문화재 관련 전문가가 매장문화재가 포함되어 있을 가능성이 크다고 인정되는 지역 등에 대해서는 문화재지표조사(이하 ‘지표조사’라 함)를 실시하여야 합니다.

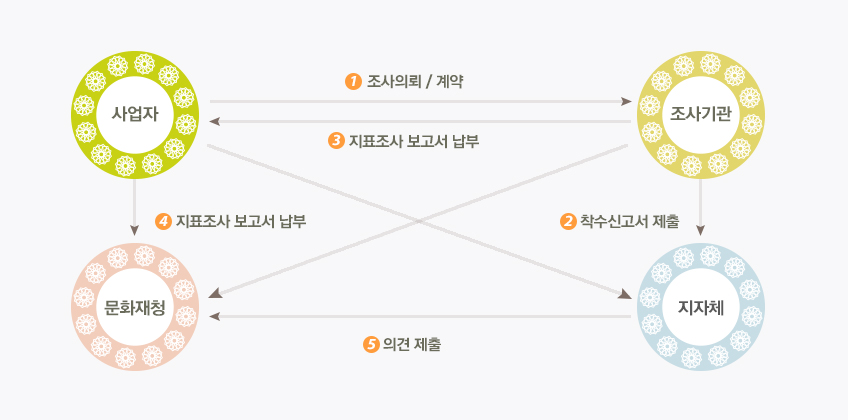

< 지표조사 업무흐름도 >